生活方式改變 也是心臟康復治療

文/高潤霖(中國醫學科學院阜外心血管病醫院教授)心臟康復是綜合治療的一部分,目的是幫助患者從急性心肌梗死、心臟手術或其他心臟疾病中得到更好的恢復。但是,心臟康復治療往往被患者忽視。具體來說,心臟康復治療是在規範的專業治療基礎上,通過運動、飲食等綜合指導,安全、有效地預防心臟病及其併發症發生,減少心臟病惡化的危險性,幫助患者恢復工作能力和積極參加社會活動的狀態,並能很好地改善人們的心理調節能力。心臟康復治療適用於所有心臟病患者。

生活方式改變是心臟康復治療的重要內容之一。就像其他的危險因素一樣,生活方式同樣會影響人們的健康,尤其是心臟病患者,不良的生活方式會使其處境變得更糟。生活方式包括諸多方[……]

酒精 魚類 糖類 影響類風濕性關節炎

美國科羅拉多州斯諾馬斯—哈佛大學布萊根婦女醫院的卡倫.考斯坦貝德博士稱,目前強度最高的流行病學證據顯示,適度飲酒和攝入魚類具有預防類風濕性關節炎(RA)的作用,而甜味蘇打飲料與RA風險增加相關。

考 斯 坦 貝 德 博 士 在 美 國 風濕病學會舉辦的冬季風濕病學研討會上說: 「如今,甜味軟飲料是美國人飲食中主要 的 糖 分 來 源 。 過 去 30 年裡,這類飲料的消耗量呈天文數字般增加。」考斯坦貝德博士及其同事開展的一項研究以及其他幾項研究一致表明,作為美國人愛吃甜食的後果之一,肥胖是一個較強的RA獨立危險因素。

研 究 者 對 護 士 健 康 研 究(NHS)和NHS II前瞻性佇列[……]

帕金森患者 神經調控適合你嗎

文/馮濤(首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經病學中心教授)目前全球有400萬~500萬患者深受帕金森氏症的困擾,中國有200萬以上的人患有此病,是世界帕金森氏症患者最多的國家。

在治療帕金森氏症的科學研究過程中,左旋多巴製劑的應用取得了顯著療效,被譽為重大的醫學進展。但是隨著帕金森氏症的進展和長期藥物治療,帕金森氏症患者會出現一系列被稱為運動波動和不自主運動的併發症。疾病發展到這個階段,即使進行系統的藥物治療,也難以獲得滿意療效和理想的生活品質。

新療法揭開帕金森真面目1987年法國神經外科醫師本納比教授開拓性地在帕金森氏症患者腦內植入一丘腦刺激系統以控制顫抖現象,開始了一系列的試驗性研究。[……]

科學家提出降脂新思路

敲減小鼠細胞特定蛋白能降低肝臟中膽固醇含量【本報訊】(記者王丹)膽固醇和甘油三酯等脂類過高可引起一系列心血管疾病和代謝性疾病,降低血脂成為預防和治療代謝性疾病的重要手段之一。日前,中國科學院上海生命科學研究院營養科學研究所陳雁研究組發現,細胞內高爾基體上的一類蛋白PARQ3參與膽固醇的合成代謝調控,由此提出降血脂研究的新思路。上述成果已在國際學術期刊《自然通訊》上發表。

膽固醇是維持細胞膜透性和流動性的重要組分,也是體內許多重要物質,如維生素D、膽汁酸、腎上腺皮質激素、性激素等的合成前體。此前大量研究認為,生物體內膽固醇的合成過程受轉錄因數SREBP及其護送蛋白Scap的調控。當細胞內膽固醇[……]

免疫療法助力多發性骨髓瘤治療

【本報訊】(記者林小春)美國研究人員日前在《新英格蘭醫學雜誌》上報告說,一種基於改造患者自身免疫細胞的免疫療法有望助力治療常見血癌—.多發性骨髓瘤。

1名患者在接受治療後,已有1年多查不到癌細胞。

這 種 療 法 名 為 CTL019。 美 國 賓夕法尼亞大學研究人員先從患者自身採集T細胞,並對其改造,使其具有追蹤、殺死癌細胞的能力,然後再將改造後的T細胞重新輸回患者體內。

研究人員解釋說,經改造的T細胞含有一種叫做嵌合抗原受體的蛋白 , 其 可 識 別 癌 變 B 細 胞 表 面 的CD19蛋白,從而具有攻擊癌變B細胞的能力。該療法同時結合使用化學療法與自體幹細胞移植,患者未見嚴重副作[……]

亞肺葉切除術有了精準指徵

【本報訊】(記者孫國根 胡德榮通訊員董楓 王懿輝)中國大陸復旦大學附屬腫瘤醫院首席專家陳海泉教授率領的多學科綜合診治團隊,歷經3年多臨床研究證實,肺癌患者不必全部施行肺葉切除術了,可應用快速冰凍病理診斷技術,從中精准篩選出一部分適宜施行亞肺葉切除術的患者,以降低手術創傷,最大限度地保留肺功能。該項「定義亞肺葉切除術指征」成果線上發表在國際腫瘤領域權威學術期刊《臨床腫瘤學雜誌》上。

陳海泉介紹,肺癌切除方式經歷了全肺切除術、肺葉切除術和亞肺葉切除術3次技術革命,其中肺葉切除術是當前公認的首選標準術式。但隨著CT等檢測設備靈敏性的提高,早期肺癌的發現越來越多。傳統的肺葉切除術造成的創傷是否過大?[……]

胃癌血清標誌物新增七個

實驗 中敏 感性、 特異 性 和準確性均高於目前常用診斷方法。

【 本 報訊 】 ( 記 者胡 德 榮)中國大陸上海交通大學系統生物醫學研究院陶生策研究員和上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院劉炳亞研究員領銜的團隊,新近利用人蛋白質組晶片成功找到多個高特異、高靈敏度的胃癌血清標誌物。相關研究論文線上發表於蛋白質組學領域國際頂級刊物《分子與細胞蛋白質組學》雜誌上。

據世界衛生組織統計,2012年全球新發胃癌95.2萬例,死亡72.3萬例,中國平均每分鐘就有3人死於胃癌。近30 年 對 上 海 瑞 金 醫 院胃 癌 患 者 生 存 率 的 統計發現,早期治療後5年生存率為90%以上,晚期則不足10%[……]

高脂肪食物 會殺死有益細菌

【本報訊】(記者陳超)日本北海道大學微生物生理學橫田篤教授領導的一個研究小組發現,食用脂肪多的食物會促進更多消化液(膽汁)分泌,進而殺死對人體有益的細菌,對腸內細菌平衡有著破壞作用。消化液分泌還可能引起內臟脂肪綜合徵和大腸癌的發生。

研究小組在大鼠的普通餌料中添加與食用高脂肪後分泌的濃度相當的膽汁,連續讓大鼠食用10天,然後觀察大鼠盲腸的細菌變化情況。

一般情況下,大鼠的盲腸中約有1000種細菌,但食用混合膽汁的餌料後,大鼠盲腸內僅梭菌類細菌就占了98.6%,而正常餵養情況下大鼠盲腸中普遍存在的10%左右的乳酸菌幾乎找不到。梭菌在細菌總量中超過半數這一資料,與美國肥胖病人的調查結果[……]

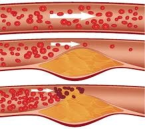

血管新生內膜形成機制獲揭示

特約記者杜巍巍 通訊員高婷)近日, 國際權威醫學期刊《迴圈》線上發表了武漢大學人民醫院心血管內科李紅良教授研究團隊在血管新生內膜形成機制方面的最新研究成果。該研究首次揭示了幹擾素調節因數IRF4抑制動脈新生內膜形成的機制,並有望為預防動脈支架術後再狹窄提供新的突破口。

2017年第二十屆全國介入心臟病學論壇發佈的中國冠心病介入資料顯示,2016年度中國大陸地區採用介入治療的冠心病病例為666495,冠心病患者平均植入支架數為 1.5 個。但研究表明,即便是植入可有效降低冠狀動脈再狹窄幾率的藥物洗脫支架,仍有2%~5%的患者可能在術後8個月~12個月內發生支架內再狹窄。導致支架再狹窄的主要原因[……]

睡眠減肥背後隱藏的奧秘

【本報訊】 據報導,專門從事藥物和科學研究的《EBioMedicine》雜誌公佈了美國愛荷華大學的系列研究。研究表明,腸道內的細菌發生良性轉變會幫助人們在睡眠中減肥,科學家們通過反覆試驗探究該研究背後的奧秘。

在初期階段,科學家們已經證實在人們在睡覺時,腸道中的益生菌會加速熱量的燃燒,從而達到減肥的效果,而如果腸道細菌發生不良轉變,則會使人們體重增加。這種不良轉變或是受利培酮這類治療精神疾病藥物的影響。為了繼續深入挖掘其背後的根源,科學家們進而又展開實驗,將研究的重點放在利培酮這類藥物如何影響體重的增加。

為了證實藥物改變了小鼠體內的細菌組成,科學家們將一組小鼠設置成為對照組,另一組小鼠服[……]